гҖҠиҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠгҖӢ第дәҢеҚҒд№қжңҹ 2022.09

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶

зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠ

第дәҢеҚҒд№қжңҹ

2022.09

|

|

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғ

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғиҮӘ2013е№ҙ12жңҲ07ж—ҘжҲҗз«ӢиҮід»ҠйӮҒе…Ҙ第9е№ҙгҖӮ

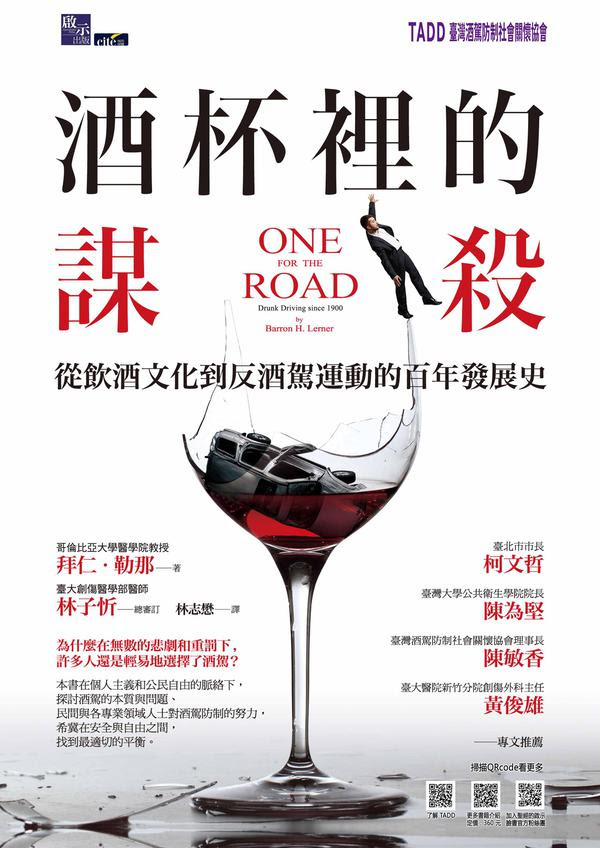

жң¬жңғзөҗеҗҲзӨҫжңғеҠӣйҮҸпјҢд»ҘNGOж°ёзәҢ經зҮҹжЁЎејҸжҲҗз«ӢпјҢиҮҙеҠӣ於酒駕йҳІеҲ¶е®Је°ҺгҖҒж•Ұдҝғ酒駕дҝ®жі•гҖҒзӣЈзқЈдёӯеӨ®еҲ°зёЈеёӮ酒駕йҳІеҲ¶ж”ҝзӯ–ж–ҪиЎҢжҲҗж•ҲгҖҒ酒駕еһӢж…Ӣд№ӢиӘҝжҹҘеҲҶжһҗиҲҮз ”з©¶гҖҒеҚ”еҠ©й…’駕еҸ—е®іиҖ…иҲҮ家еұ¬д№Ӣжі•еҫӢй—ңжҮ·дәӢй …зӯүпјҢз©ҚжҘөйҷҚдҪҺ酒駕еҚұе®іпјҢзӮәеңӢдәәдәӨйҖҡе®үе…ЁиҲҮе®үе®ҡзӨҫжңғзӣЎдёҖд»ҪеҝғеҠӣгҖӮ

жң¬жңғж¶ҲжҒҜ

ж„ҹи¬қеҗ„еӨ§еӘ’й«”еҚ”еҠ©е ұе°Һ-

иІ©й…’жҘӯиҖ…ж®әдәҶе°‘е№ҙ?

й–Ӣж”ҫз¶Іи·ҜиІ©й…’ жҒҗжҲҗзӮәж®әдәәе…ғеҮ¶?!

иҮәзҒЈжҲҗзҷ®еӯёжңғгҖҒиҮәзҒЈй…’е®ійҳІжІ»еҚ”жңғгҖҒ

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғ иҒҜеҗҲиҒІжҳҺж–°иҒһзЁҝ

дҪҝе…Ёж°‘дёҖеҗҢеҸғиҲҮжҲ‘еңӢ酒駕йҳІеҲ¶д№Ӣжӯ·зЁӢпјҢжҢҒзәҢж–јйҳІй…’駕зҡ„йҒ“и·ҜдёҠеҠӘеҠӣеүҚиЎҢгҖӮ

й…’жқҜиЈЎзҡ„и¬Җж®ә

科еӯёиҲҮж”ҝеәңеҠ е…ҘжҲ°еұҖ

еҸҰдёҖй …ијғдёҚйЎҜзңјеҚ»дёҚеҸ—еҸёжі•иҲҮе…¬иЎӣжүӢж®өжүҖйҷҗзҡ„еӣ зҙ пјҢеҠ©й•·дәҶе°Қ於酒駕зҡ„е®№еҝҚпјҢйӮЈе°ұжҳҜйғҠеҚҖеҢ–иҲҮжұҪи»Ҡж–ҮеҢ–зҡ„еўһй•·гҖӮ дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲ°еҫҢпјҢзҫҺеңӢ經жӯ·дәҶдәәеҸЈеӨ§иҪү移гҖӮ當士е…өеҖ‘еҫһжҲ°е ҙиҝ”й„үпјҢи—үз”ұи»Қдәәеҫ©е“Ўжі•жЎҲпјҲGI BillпјүйҖІе…ҘеӨ§еӯёгҖҒжүҫе·ҘдҪңе’Ңе»әз«Ӣ家еәӯпјҢд»–еҖ‘и¶ҠдҫҶи¶ҠеӨҡдәәйҒёж“ҮдҪҸеңЁйғҠеҚҖпјҢиҖҢйқһеёӮеҚҖгҖӮйҖҷеҢ…жӢ¬еҗ„й …й–ӢзҷјиЁҲеҠғжЎҲпјҢеғҸжҳҜзҙҗзҙ„й•·еі¶зҡ„йӣ·з¶ӯйҺ®пјҲLevittownпјүпјҢжҲ–жҳҜеҫһеә•зү№еҫӢгҖҒе…ӢйҮҢеӨ«иҳӯе’ҢиҠқеҠ е“ҘйҖҷдәӣеҹҺеёӮеҗ‘еӣӣйқўе…«ж–№ж“ҙејөзҡ„й„үжқ‘жҲ–еҹҺйҺ®гҖӮеңЁжҸҗдҫӣзҒ«и»ҠжҲ–е·ҙеЈ«жңҚеӢҷзҡ„ең°еҚҖпјҢжңүдәӣйҖҡеӢӨиҖ…жҗӯд№ҳзҒ«и»ҠжҲ–е·ҙеЈ«дёҠдёӢзҸӯпјҢдҪҶд№ҹжңүеҫҲеӨҡдәәеҜ§йЎҳй–Ӣи»ҠгҖӮ

жҲ°еҫҢ經жҝҹзҡ„蓬еӢғзҷјеұ•пјҢдҪҝеҫ—жңүиғҪеҠӣиіји»Ҡзҡ„зҫҺеңӢдәәд»Ҙз©әеүҚзҡ„йҖҹзҺҮеўһеҠ пјҢеҠ©й•·йҖҷзЁ®йҒёж“Үй–Ӣи»Ҡзҡ„еӮҫеҗ‘гҖӮеҫһ1950еҲ°1970е№ҙпјҢе…ЁеңӢйҒ“и·ҜдёҠзҡ„жұҪи»Ҡж•ёйҮҸеўһеҠ е°Үиҝ‘250%пјҢеҫһеӣӣеҚғиҗ¬еҮәй ӯеўһеҠ еҲ°еҸӘжҜ”д№қеҚғиҗ¬з•Ҙе°‘дёҖдәӣгҖӮеҒҘе…Ёзҡ„經жҝҹд№ҹйј“еӢөе¬°е…’жҪ®дё–д»Јзҡ„е№ҙ輕家еәӯжӣҙеёёй–Ӣи»ҠеәҰеҒҮж—…иЎҢгҖӮеҗҢжЁЈжҳҜеңЁ1950е№ҙд»ЈпјҢиүҫжЈ®иұӘж”ҝеәңеӨ§е№…ж“ҙејөе§Ӣж–јдёҖжҲ°еҫҢгҖҒдәҢжҲ°еүҚзҡ„й«ҳйҖҹе…¬и·Ҝе»әиЁӯиЁҲеҠғпјҢдҝғжҲҗе…ЁеңӢе·һйҡӣе…¬и·Ҝзі»зөұеӨ§иҰҸжЁЎеўһй•·гҖӮдјҒжҘӯ家еҖ‘е—…еҲ°ж–°е•Ҷж©ҹпјҢжІҝи‘—йҖҷдәӣе№№йҒ“й–ӢиЁӯдәҶжұҪи»Ҡж—…йӨЁгҖҒйҖҹйЈҹйӨҗе»іе’ҢеҠ жІ№з«ҷгҖӮйғҠеҚҖ家еәӯеқҗдёҠд»–еҖ‘зҡ„и»Ҡе°ұиғҪе…үйЎ§иіјзү©дёӯеҝғгҖҒе…ҚдёӢи»ҠйӨҗе»іе’ҢжұҪи»Ҡйӣ»еҪұйҷўпјҢйҖҷдәӣиЁӯж–ҪеңЁ1950е’Ң1960е№ҙд»ЈеӨ§еҸ—жӯЎиҝҺгҖӮ

жұҪи»ҠжҸҗдҫӣдҫҝеҲ©зҡ„ж–№ејҸпјҢи®“дәәеҖ‘иј•иј•й¬Ҷй¬Ҷе°ұиғҪеүҚеҫҖйҖҷйәјеӨҡдёҚеҗҢзҡ„ең°й»һпјҢеӣ иҖҢжҲҗзӮәжҲ°еҫҢжҷӮжңҹзҡ„д»ЈиЎЁзү©гҖӮжұҪи»Ҡд»ЈиЎЁи‘—дёҖжўқйҒ“и·ҜпјҢиө°еҮәд»ҘгҖҢиҲҠж—ҘеҺҹй„үзҫҲзөҶгҖҚзӮәзү№иүІзҡ„еүҚдёҖдё–д»ЈгҖӮдёҚеҶҚиў«иҝ«дёҖиј©еӯҗиҖ—еңЁж“Ғж“ зҡ„еҹҺеёӮиЎ—еқҠиЈЎжҲ–иҫІе ҙдёҠпјҢжңүи»Ҡзҡ„дәәе°ұжңүеҖӢдәәзҡ„иЎҢеӢ•еҠӣпјҢгҖҢж“ҙеӨ§дәәз”ҹзҡ„ж©ҹжңғиҲҮз•ҢйҷҗгҖҚгҖҗиЁ»17гҖ‘гҖӮиҺ«е°јжјўзЁұжұҪи»ҠзӮәгҖҢжҪӣиғҪиҲҮеҠӣйҮҸзҡ„ж ёеҝғиұЎеҫөпјҢзӣёз•¶ж–јж—©е№ҙзҡ„еҠҚгҖҒйҰ¬жҲ–зҹӣгҖӮгҖҚ

ж—©еңЁ1934е№ҙпјҢжңүеҖӢеҠ е·һдәәеҜ«йҒ“пјҡгҖҢжҲ‘иӘӘе‘ўпјҢд»ҠеӨ©зҡ„з”·з”·еҘіеҘіе°Қ駕и»ҠиҮӘз”ұзҡ„зҶұж„ӣпјҢе№ҫд№Һи¶…йҒҺд»–еҖ‘е°ҚзҸҫд»Јз”ҹжҙ»дёӯе…¶д»–дёҖеҲҮзҡ„зҶұж„ӣгҖӮгҖҚжҲ°еҫҢе°ҸиӘӘеҰӮеҮұйӯҜдәһе…ӢпјҲJack Kerouacпјүзҡ„гҖҠеңЁи·ҜдёҠгҖӢпјҲOn the Roadпјүе’Ңй„Ӯжҷ®д»Је…ӢпјҲJohn Updikeпјүзҡ„гҖҠе…”еӯҗгҖӢзі»еҲ—е°ҸиӘӘпјҢе°ҮжӯӨжҰӮеҝөеҫҖеүҚеҸҲжҺЁйҖІдәҶдёҖжӯҘпјҢжҠҠ駕и»ҠиғҪеҠӣиҲҮдәәз”ҹж„Ҹзҫ©зҡ„иҝҪе°Ӣз•«дёҠдәҶзӯүиҷҹгҖҗиЁ»18гҖ‘гҖӮ駕и»ҠеңЁдәҢеҚҒдё–зҙҖеҲқиў«иҰ–зӮәзү№ж¬ҠпјҢжӯӨжҷӮжӯЈйҖҗжјёи®Ҡеҫ—жӣҙеғҸжҳҜдёҖзЁ®ж¬ҠеҲ©гҖӮ

йҖҡз”ЁжұҪи»ҠгҖҒзҰҸзү№гҖҒе…ӢиҗҠж–ҜеӢ’пјҢд»ҘеҸҠе…¶д»–иҰҸжЁЎијғе°Ҹзҡ„жұҪи»ҠиЈҪйҖ е•ҶпјҢеҲ©з”ЁйҖҷзЁ®зЁ®зҡ„ж–ҮеҢ–иҪүеһӢпјҢиЁӯиЁҲжӣҙй–ғдә®гҖҒжӣҙеӨ§дё”жӣҙеҝ«зҡ„и»ҠеӯҗпјҢеңЁе ұз« йӣңиӘҢж”ҫдёҠиӘҳдәәзҡ„е»Је‘ҠгҖӮжӯ·еҸІеӯёиҖ…дҪӣж–Ҝзү№пјҲMark S. FosterпјүеңЁгҖҠијӘдёҠд№ӢеңӢгҖӢпјҲA Nation on WheelsпјүдёӯеҜ«йҒ“пјҢжұҪи»Ҡд»ҘзӮ«зӣ®иҖҖзңјзҡ„иүІеҪ©д№ҚзҸҫпјҢиҖҢгҖҢеј•ж“Һи®Ҡеҫ—жӣҙеӨ§гҖҒжӣҙеҝ«дё”жӣҙеҠ еј·иҖҢжңүеҠӣгҖҚгҖӮгҖҢзҫҺеңӢдәәжғіиҰҒеҘҪи»ҠгҖҒеҘҪзңӢзҡ„и»ҠгҖҒеҝ«и»ҠгҖҒжңүеҠӣжңүеһӢзҡ„и»ҠпјҢжҲ‘еҖ‘жүҖжү“йҖ зҡ„е°ұжҳҜйҖҷзЁ®и»ҠпјҢгҖҚдәЁеҲ©пјҺзҰҸзү№дәҢдё–еңЁд»–ж“”д»»зҰҸзү№жұҪи»Ҡе…¬еҸёи‘ЈдәӢй•·жңҹй–“еҰӮжӯӨиЎЁзӨәгҖӮ

еҰӮжһңй…ҚеӮҷдҝ—иү·е°ҫй°ӯзҡ„еҮұиҝӘжӢүе…ӢжҳҜйғҠеҚҖжңүйҢўдәәзҡ„йҒёж“ҮпјҢе№ҙиј•дәәеүҮжҠҠд»–еҖ‘зҡ„и»Ҡж”№иЈқжҲҗ競йҖҹиіҪи»ҠпјҢеңЁеҫ—еҲ°иЁұеҸҜзҡ„иіҪи»ҠйҒ“иҲҮжңӘ經иЁұеҸҜзҡ„й«ҳйҖҹе…¬и·ҜдёҠ競йҖҹгҖӮйҖҷеҖӢжҷӮжңҹжңҖи‘—еҗҚзҡ„йӣ»еҪұд№ӢдёҖпјҢ1955е№ҙ經典зҡ„гҖҠйӨҠеӯҗдёҚж•ҷиӘ°д№ӢйҒҺгҖӢпјҲRebel without a CauseпјүпјҢи¬ӣзҡ„жҳҜдёҖе ҙдёҚиҰҒе‘Ҫзҡ„競йҖҹиіҪи»ҠпјҢиіҪи»ҠжүӢй–Ӣи‘—и»ҠиЎқеҗ‘жҮёеҙ–пјҢжңҖеҫҢи·іи»Ҡзҡ„дәәиҙҸгҖӮиҺ«е°јжјўиӘҚзӮәпјҢжұҪи»ҠжҳҜгҖҢеңЁдёҖеҖӢеҗ№жҚ§еҶ’йҡӘдҪҶз®ЎйҒ“дёҚеӨҡзҡ„зӨҫжңғдёӯпјҢйҖІиЎҢеҶ’йҡӘзҡ„йҰ–йҒёгҖҚгҖҗиЁ»19гҖ‘

гҖҗиЁ»17гҖ‘Mark S. Foster, A Nation on Wheels: The Automobile Culture in America since 1945 (Belmont, CA: Wadsworth, 2003), 67, 68.

гҖҗиЁ»18гҖ‘еҮәиҷ•еҗҢеүҚпјҢ68;"Statement of Daniel Patrick Moynihan before the Committee on Interstate and Foreign Commerce of the House of Representatives," May 4, 1966, box: Moynihan, folder: Moynihan, 1966, Haddon Papers; Horace Porter, "Open Letter to Governor Merriam," Los Angeles Times, June 13, 1934, A4.

гҖҗиЁ»19гҖ‘Foster, A Nation on Wheels,72;зҰҸзү№д№ӢиӘһеҮәиҮӘLawrence P.Lonero, "Finding the Next Cultural Safety Paradigm for Road Safety," AAA Foundation for Traffic safety, 2007, accessed March 9,2010, www.aaafoundation.org/ pdf/ lonero.pdf; Moynihan,"Statement of Daniel Patrick Moynihan.”й—ңж–јжӣҙеӨҡжҲ°еҫҢжұҪи»ҠзӢӮзҶұзҡ„иЁҺи«–пјҢиҰӢDavid L.Lewis and Laurence Goldstein, eds., The Automobile and American Culture (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1980);James J.Flink,The Automobile Age (Cambridge, MA: MIT Press, 1990); Michael L.Berger,The Automobile in American History and Culture (Westport, CT: Greenwood Press,2001).

й—ңеҝғ酒駕ж¶ҲжҒҜ

иҝҪи№Ө酒駕新иҒһ

жҚҗж¬ҫйҳІеҲ¶й…’駕