гҖҠиҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠгҖӢ第е…ӯеҚҒжңҹ 2025.04

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶

зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠ

第е…ӯеҚҒжңҹ

2025.04

|

|

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғ

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғиҮӘ2013е№ҙ12жңҲ07ж—ҘжҲҗз«ӢиҮід»ҠйӮҒе…Ҙ第12е№ҙгҖӮ

жң¬жңғзөҗеҗҲзӨҫжңғеҠӣйҮҸпјҢд»ҘNGOж°ёзәҢ經зҮҹжЁЎејҸжҲҗз«ӢпјҢиҮҙеҠӣ於酒駕йҳІеҲ¶е®Је°ҺгҖҒж•Ұдҝғ酒駕дҝ®жі•гҖҒзӣЈзқЈдёӯеӨ®еҲ°зёЈеёӮ酒駕йҳІеҲ¶ж”ҝзӯ–ж–ҪиЎҢжҲҗж•ҲгҖҒ酒駕еһӢж…Ӣд№ӢиӘҝжҹҘеҲҶжһҗиҲҮз ”з©¶гҖҒеҚ”еҠ©й…’駕еҸ—е®іиҖ…иҲҮ家еұ¬д№Ӣжі•еҫӢй—ңжҮ·дәӢй …зӯүпјҢз©ҚжҘөйҷҚдҪҺ酒駕еҚұе®іпјҢзӮәеңӢдәәдәӨйҖҡе®үе…ЁиҲҮе®үе®ҡзӨҫжңғзӣЎдёҖд»ҪеҝғеҠӣгҖӮ

жңҖж–°ж¶ҲжҒҜ

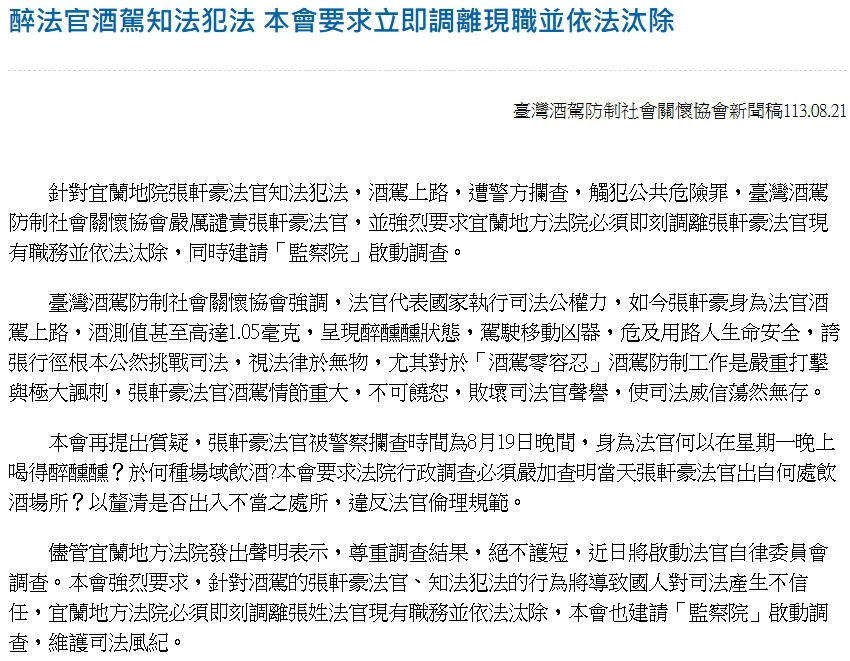

еҸёжі•еҸІдёҠйҰ–ж¬Ў

ејөи»’иұӘжі•е®ҳ酒駕

жҮІжҲ’жі•йҷўеҲӨжұәе…ҚиҒ·

ж„ҹи¬қзҺӢе№јзҺІзӣЈеҜҹ委員иҲҮзҙҖжғ е®№зӣЈеҜҹ委員жҸҗжЎҲеҪҲеҠҫйҖҡйҒҺ–ејөи»’иұӘдёҚйҒ©д»»жі•е®ҳгҖӮ

й…’жқҜиЈЎзҡ„и¬Җж®ә

еҸҚ酒駕еӘҪеӘҪжҺҘжҺҢеӨ§ж——

йӣ·ж №и·Ёи¶іеҸҚ酒駕йҒӢеӢ•пјҢзӘҒйЎҜдәҶи©ІйҒӢеӢ•жңҖеҲқзҡ„жҲҗеҠҹд№ӢжүҖд»ҘеҰӮжӯӨй©ҡдәәзҡ„еҸҰдёҖеҖӢзҗҶз”ұпјҡжҠҠйҖІжӯҘжҙҫе’Ңдҝқе®ҲжҙҫеңҳзөҗеңЁдёҖиө·гҖӮ еҸҚ酒駕йҒӢеӢ•еҫҲйЎҜ然жҳҜеҙӣиө·иҮӘж¶ҲиІ»иҖ…йҒӢеӢ•гҖҒеҘіжҖ§дё»зҫ©е’Ң1970е№ҙд»Јд»ҘзҲӯж¬ҠзӣҠзӮәеҮәзҷјй»һзҡ„йҒӢеӢ•пјҢдҪҶд№ҹиҲҮйӣ·ж №жҷӮд»Ји©Ұең–йҖҸйҒҺеҲ‘жі•еҲ¶еәҰдҫҶж•ҙй “зӨҫжңғиӯ°йЎҢзҡ„жі•дёҖиҮҙпјҢдҪң家гҖҒд№ҹжҳҜжі•еӯёж•ҷжҺҲиіҪй–ҖпјҲJonathan SimonпјүзЁұд№ӢзӮәгҖҢд»ҘеҲ‘жІ»еңӢгҖҚгҖӮ

йҷӨдәҶжҢҮжҙҫ酒駕е•ҸйЎҢе°ҲиІ¬е–®дҪҚд№ӢеӨ–пјҢйӣ·ж №д№ҹжҢҮжҙҫдәҶзҠҜзҪӘе•ҸйЎҢе°ҲиІ¬е–®дҪҚпјҢд»ҘзҶҹжӮүзҡ„з”ЁиӘһжҠҠе°Қж–јзҠҜзҪӘзҡ„жј иҰ–зЁұд№ӢзӮәгҖҢеңӢжҒҘгҖҚгҖӮи§ЈжұәзҠҜзҪӘзҺҮе•ҸйЎҢзҡ„е…·й«”дҪңзӮәеҢ…жӢ¬гҖҢеҗ‘жҜ’е“Ғе®ЈжҲ°гҖҚпјҢ1986е№ҙиҒҜйӮҰзҡ„гҖҢеҸҚи—Ҙе“Ғжҝ«з”Ёжі•жЎҲгҖҚзӮәе…¶жңҖеӨ§жҲҗжһңпјҢи©Іжі•жЎҲзҡ„зӣ®жЁҷжҳҜеҠ еј·еҸ–з· жҜ’е“Ғе’ҢжҸҗй«ҳжҜ’е“Ғзӣёй—ңзҠҜзҪӘзҡ„зҪ°еүҮгҖӮ

йҖҷдёҖжўқи·Ҝз·ҡеҜҰйҡӣдёҠжҳҜеҫһгҖҢеҸҚ酒駕еӘҪеӘҪгҖҚиЎЁиҰӘеңҳй«”гҖҢ家еәӯеӢ•иө·дҫҶгҖҚпјҲFamilies in AcitionпјҢж—ҘеҫҢзҡ„гҖҢз„ЎжҜ’йқ’жҳҘе…ЁеңӢ家長иҒҜзӣҹгҖҚпј»National Federation of Parents For Drug-Free YouthпјҪпјүзҡ„жҲҗз«Ӣй–Ӣе§ӢпјҢйҖҷеҖӢеңҳй«”жҳҜз”ұж“”еҝғеӯ©еӯҗжҺҘи§ёеҲ°еҸӨжҹҜй№јеҸҠе…¶д»–еҚұйҡӘжҜ’е“Ғзҡ„家長жүҖзө„жҲҗгҖӮеҚ—иҘҝпјҺйӣ·ж №гҖҢе°ҚжҜ’е“ҒиӘӘдёҚгҖҚзҡ„еҸҚжҜ’еҸЈиҷҹйқҲж„ҹе°ұжҳҜдҫҶиҮӘж–јйҖҷеҖӢйҒӢеӢ•гҖӮеңЁ1980е№ҙд»Ји¶ҠдҫҶи¶Ҡеёёиў«дҫӢиҲүжү№еҲӨзҡ„зӨҫжңғе•ҸйЎҢпјҢеҢ…жӢ¬дәҶ家еәӯжҡҙеҠӣе’Ңеӯ•е©ҰйЈІй…’жҲ–еҗёжҜ’гҖҗиЁ»68гҖ‘гҖӮ

жқұеҢ—еӨ§еӯёзӨҫжңғеӯёиҖ…з‘һзҙҚжӣјпјҲCraig ReinarmanпјүеңЁд»–1988е№ҙйӮЈзҜҮиЁҺи«–гҖҢеҸҚ酒駕еӘҪеӘҪгҖҚзҷјеұ•еҸІзҡ„ж–Үз« дёӯдё»ејөпјҢи©Ізө„з№”зҡ„иӯ°йЎҢиЁӯе®ҡгҖҢе‘јжҮүи‘—йӣ·ж №жІ»еңӢж–№йҮқзҡ„йҒ“еҫ·жҖ§гҖҒж”ҝзӯ–ж„ҸиӯҳеҪўж…Ӣе’ҢзӨҫжңғжҺ§еҲ¶зӯ–з•ҘпјҢд»ҘеҸҠеҸізҝјзҡ„еҫ©иҲҲгҖӮгҖҚ酒駕管жҺ§зҡ„зӣёй—ңдәәеЈ«е°ҚжӯӨдёҖи©•еғ№жңүдёҚеҗҢзҡ„иҰӢи§ЈпјҢд»–еҖ‘иӘҚзӮәиҮӘе·ұзҡ„еҠӘеҠӣеӨ§й«”дёҠжҳҜз„Ўй—ңж”ҝжІ»гҖӮдёҚйҒҺпјҢеҸҜд»ҘеҗҲзҗҶеҫ—еҮәзҡ„зөҗи«–жҳҜпјҡгҖҢеҸҚ酒駕еӘҪеӘҪгҖҚ дёҖй–Ӣе§ӢжҠҠйҮҚеҝғж”ҫеңЁжҮІзҪ°дёҰеҡҮйҳ»еҖӢеҲҘзҡ„酒駕иҖ…—иҖҢдёҚжҳҜйҮқе°ҚйҖ й…’жҘӯд№ӢйЎһ—йҖҷдёҖжўқи·Ҝз·ҡиҲҮж”ҝжІ»е…үиӯңдёҠзҡ„дҝқе®ҲжҙҫжҜ”ијғеҘ‘еҗҲгҖӮ

еј·иӘҝеҸ—е®іиҖ…ж¬ҠзӣҠд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮе°ұеғҸйӣ·ж №жүҖи”‘иҰ–зҡ„гҖҢзҰҸеҲ©йҮ‘еӘҪеӘҪгҖҚпјҢ酒駕иҖ…жҝ«з”ЁйҖҷеҘ—еҲ¶еәҰеӨӘд№…еӨӘд№…дәҶгҖӮзңҹжӯЈзҡ„еҸ—е®іиҖ…жҳҜеҘүе…¬е®Ҳжі•зҡ„е№іеҮЎзҫҺеңӢдәәпјҢд»–еҖ‘з№ідәҶзЁ…гҖҒ被酒駕иҖ…ж’һдәҶпјҢзҗҶ當еҫ—еҲ°иӘҚеҸҜгҖҒз”ҡиҮіиЈңе„ҹгҖҗиЁ»69гҖ‘гҖӮжӯЈеҰӮз¶ӯеҗүе°јдәһе·һдёҖдҪҚе°Қ於酒駕зҪ°еүҮеҜ¬й¬Ҷж„ҹеҲ°дёҚеҝ«зҡ„е©ҰеҘіжүҖиіӘз–‘пјҡгҖҢеҸ—е®іиҖ…е’Ңд»–зҡ„家дәәд»ҖйәјжҷӮеҖҷжүҚжңғ被當жҲҗгҖҺеҘҪдәәгҖҸе‘ўпјҹгҖҚгҖҗиЁ»70гҖ‘йҖҷеҖӢжҷӮеҲ»е·Із¶“еҲ°дҫҶгҖӮ

еҲ°дәҶ1985е№ҙпјҢеӘ’й«”еӨ§иҒІе®Је‘ҠеҸҚ酒駕йҒӢеӢ•жҲҗеҠҹпјҢе°Өе…¶жҳҜгҖҢ

жӯ·еҸІеӯёиҖ…з‘Әж–ҜжүҳпјҲDavid F. MustoпјүеңЁж’°еҜ«ж–ј1982е№ҙзҡ„ж–Үз« дёӯпјҢзЁұгҖҢй©…йҖҗй…’йҶү駕й§ӣгҖҚе’ҢгҖҢеҸҚ酒駕еӘҪеӘҪгҖҚжүҖеё¶дҫҶзҡ„ж”№и®ҠзӮәгҖҢ1933е№ҙзҰҒй…’д»Өе»ўйҷӨд»ҘдҫҶпјҢеҸҚй…’жҙҫжңҖйҮҚеӨ§зҡ„дёҖж¬Ўж”»е®ҲдәӨжҸӣгҖӮгҖҚй—ңж–јй…’зІҫзҡ„йҒ“еҫ·и§ҖеңЁ1980е№ҙд»ЈжңүдҪ•ж”№и®ҠпјҢдёҖеҖӢеҫҲеҘҪзҡ„жҢҮжЁҷе°ұжҳҜйӣ»иҰ–е’Ңйӣ»еҪұе°Қй…’йҶүйҖҷ件дәӢзҡ„жҸҸеҜ«гҖӮ

иӢұеңӢжј”е“ЎйҒ”еҫ·еҲ©пјҺж‘©зҲҫеңЁ1981е№ҙзҡ„йӣ»еҪұгҖҠдәҢе…«дҪідәәиҠұе…¬еӯҗгҖӢпјҲ Arthurпјүжү®жј”дёҖеҖӢеҸҜж„ӣзҡ„йҶүжјўпјҢиҝ·еҖ’дәҶи§ҖзңҫпјҢдҪҶ1988е№ҙзҡ„зәҢйӣҶиұ¬зҫҠи®ҠиүІпјҢгҖҠиҸҜзӣӣй “йғөе ұгҖӢжҢ–иӢҰзәҢйӣҶгҖҢе·®дёҚеӨҡе’Ңй…’зІҫжҲҗзҷ®иҖ…зҷјиӘ“дёҖжЁЈеҘҪ笑гҖҚгҖӮгҖҢеҰӮжһңгҖҠдәҢе…«дҪідәәиҠұе…¬еӯҗ2гҖӢ жңүд»»дҪ•ж„Ҹзҫ©зҡ„и©ұпјҢгҖҚйҖҷеҗҚеҪұи©•дәәеҜ«йҒ“пјҡгҖҢе°ұжҳҜеңЁй җе‘Ҡж—ҘеҫҢйӣ»еҪұиЈЎеҝ«жЁӮйҶүжјўд№Ӣжӯ»гҖӮгҖҚ酒駕д№ҹйқһеёёдёҚеҸ—жӯЎиҝҺгҖӮдҪӣж–Ҝзү№пјҺеёғйӯҜе…Ӣж–ҜйҖҷдҪҚе–ңеҠҮжј”е“ЎеңЁйӣ»иҰ–дёҠжү®жј”е–қйҶүй…’зҡ„зҸӯж©ҹ駕й§ӣпјҢе–ңжӯЎй–ӢзҺ©з¬‘иӘӘиҮӘе·ұжҳҜгҖҢй…’йҶү駕й§ӣеҗҚдәәе ӮгҖҚеүөе§Ӣжңғе“ЎгҖӮдҪҶйҖҷжЁЈзҡ„дҝҸзҡ®и©ұпјҢдёҖж—Ұе’ҢжңүиЎҖжңүиӮүгҖҒжӯ»ж–јй…’йҶү駕й§ӣијӘдёӢзҡ„е…’з«ҘеҪұеғҸж“әеңЁдёҖиө·пјҢе°ұдёҚеҶҚеҘҪ笑пјҢиҖҢеёғйӯҜе…Ӣж–Ҝд№ҹзҡ„зўәеңЁ1980е№ҙд»ЈдёӯжңҹжӮ„жӮ„и®“д»–зҡ„йҶүжјўи§’иүІйҖҗжӯҘйҖҖеҮәиһўе…ү幕гҖҗиЁ»72гҖ‘гҖӮ

еӣ жӯӨпјҢ當зҫҺеңӢйҰ–еұҲдёҖжҢҮзҡ„и—қдәәгҖҒгҖҠд»ҠеӨңз§ҖгҖӢзҜҖзӣ®дё»жҢҒдәәеј·е°јпјҺеҚЎжЈ®еңЁ1982е№ҙ2жңҲ28ж—ҘжҳҹжңҹеӨ©зЁҚж—©иў«жҺ§й…’駕пјҢйҖҷжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„дёҖеҲ»гҖӮеҚЎжЈ®еӨ–еҮәжҷҡйӨҗжҷӮпјҢиў«жё¬еҲ°иЎҖдёӯй…’зІҫжҝғеәҰ0.16%пјҢжҜ”еҠ е·һзҡ„дёҠйҷҗ0.10%й«ҳеҮәиЁұеӨҡгҖӮ3жңҲ2ж—ҘжҳҹжңҹдәҢпјҢд»–еңЁдәӢжғ…зҷјз”ҹеҫҢйҰ–ж¬ЎйҢ„зҜҖзӣ®жҷӮпјҢеҝҚдёҚдҪҸй–ӢдәҶеҖӢзҺ©з¬‘гҖӮ當他зҡ„жҗӯжӘ”йәҘе…ӢйҰ¬жҙӘиӘӘгҖҢжӯЎиҝҺзҜҖзӣ®дё»жҢҒдәәеј·е°јгҖҚпјҢеҚЎжЈ®её¶и‘—дёҖеҖӢжү“жү®жҲҗиӯҰеҜҹзҡ„жј”е“ЎеҮәе ҙпјҢйҖҷеҗҚжј”е“ЎдёҖеүҜдёҚжғіи®“еҚЎжЈ®иҮӘе·ұдёҖеҖӢдәәдёҠиҲһеҸ°зҡ„жЁЈеӯҗгҖӮи§ҖзңҫзҫӨиө·йј“иӯҹпјҢеҚЎжЈ®и«ӢжұӮеңЁе ҙи§Җзңҫ當他зҡ„е“Ғж јиӯүдәәгҖӮ

дҪҶзҺ©з¬‘е°ұжӯӨжү“дҪҸгҖӮеҚЎжЈ®еҫҲеҝ«е°ұи®Ҡеҫ—й„ӯйҮҚе…¶дәӢдёҰе®ЈдҪҲпјҡгҖҢжҲ‘е°ҚжӯӨдәӢ件ж„ҹеҲ°жҮҠжӮ”пјҢиҖҢжҲ‘иҰҒе‘ҠиЁҙдҪ еҖ‘дёҖ件дәӢ—дҪ еҖ‘еҶҚд№ҹдёҚжңғзңӢеҲ°жҲ‘йҖҷйәјеҒҡдәҶгҖӮгҖҚиҖҢ2005е№ҙйҒҺдё–зҡ„еҚЎжЈ®йЎҜ然жҳҜдёҚжӣҫеҶҚзҠҜгҖҗиЁ»73гҖ‘гҖӮ

дёҖе ҙзӨҫжңғйҒӢеӢ•жҲҗеҠҹиҲҮеҗҰзҡ„жЁҷжә–пјҢдёҚеҸӘеңЁе…¶еҲқжңҹзҡ„еӢқеҲ©пјҢд№ҹеңЁе…¶е»¶зәҢеҠӣйҒ“иҲҮжҺЁе»ЈзЁӢеәҰгҖӮеҸҚ酒駕зҡ„ж”ҜжҢҒзҫӨзңҫеҲ°еә•иҰҸжЁЎжңүеӨҡеӨ§гҖҒжҠ•е…ҘжңүеӨҡж·ұпјҹйҖҷе ҙйҒӢеӢ•еј·иӘҝйҒ“еҫ·гҖҒеҡҮйҳ»иҲҮжҮІзҪ°пјҢйҖҷжЁЈжҳҜзўәдҝқдәҶжҢҒзәҢзҡ„йҖІжӯҘпјҢжҠ‘жҲ–е…§йғЁзҡ„еҲҶиЈӮпјҹ

гҖҗиЁ»68гҖ‘Jonathan Simon, Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear (New York: Oxford University Press, 2007); Kevin A. Sabet, "The 'Local' Matters: A Brief History of the Tension Between Federal Drug Laws and State and Local Policy," Journal of Global Drug Policy and Practice 1 (2006), accessed February 5, 2010,www.globaldrugpolicy.org/ 1/4/3.php .

гҖҗиЁ»69гҖ‘Craig Reinarman, "The Social Construction of an Alcohol Problem: The Case of Mothers Against Drunk Drivers and Social Control in the 1980s," Theory and Society 17(January 1988),91-120.иІ»зҲҫе’ҢжёҘй„ӮжҖқдёҚеҗҢж„Ҹз‘һзҙҚжӣјзҡ„зңӢжі•гҖӮиҰӢFell and Voas, "Mothers Against Drunk Driving," 200.

гҖҗиЁ»70гҖ‘Linda C. Fleet, "What Should Be Done about Drunk Driving?" Washington Post,March 30, 1981, A18.

гҖҗиЁ»71гҖ‘John Leo, "One Less for the Road?" Time, May 20, 1985, accessed July 1, 2008,www.time.com/time/

гҖҗиЁ»72гҖ‘David F. Musto, "Tower Flap Another Sign Alcohol's on Way Out," Houston Chronicle, March 8, 1989, 15A; Desson Howe, "'Arthur': A SADD Sequel.” Washington Post, July 8, 1988, N30.еҪұи©•дәәиҰәеҫ—пјҢ2011е№ҙйҮҚжӢҚзҡ„гҖҠдәҢе…«дҪідәәиҠұе…¬еӯҗгҖӢе·®дёҚеӨҡдёҖжЁЈгҖҢд№Ҹе‘іеҸҲз„ЎиҒҠгҖҚгҖӮиҰӢA.O.Scott,"A Lush Life,with Nanny on Board," New York Times, April 18,2011, C10.

гҖҗиЁ»73гҖ‘Dorothy Townsend, "2 Counts of Drunk Driving Charged to Johnny Carson," Los Angeles Times,March 3,1982,A2.еҚЎжЈ®дёҚеҒҡжҠ—иҫҜпјҢзҚІеҲӨдёүе№ҙз·©еҲ‘иҲҮ603зҫҺе…ғзҪ°йҮ‘гҖӮ

й—ңеҝғ酒駕ж¶ҲжҒҜ

иҝҪи№Ө酒駕新иҒһ

жҚҗж¬ҫйҳІеҲ¶й…’駕