гҖҠиҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠгҖӢ第еҚҒдәҢжңҹ 2021.04

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶

зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғйҖҡиЁҠ

第еҚҒдәҢжңҹ

2021.04

|

|

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғ

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғиҮӘ2013е№ҙ12жңҲ07ж—ҘжҲҗз«ӢиҮід»ҠйӮҒе…Ҙ第8е№ҙгҖӮ

жң¬жңғзөҗеҗҲзӨҫжңғеҠӣйҮҸпјҢд»ҘNGOж°ёзәҢ經зҮҹжЁЎејҸжҲҗз«ӢпјҢиҮҙеҠӣ於酒駕йҳІеҲ¶е®Је°ҺгҖҒж•Ұдҝғ酒駕дҝ®жі•гҖҒзӣЈзқЈдёӯеӨ®еҲ°зёЈеёӮ酒駕йҳІеҲ¶ж”ҝзӯ–ж–ҪиЎҢжҲҗж•ҲгҖҒ酒駕еһӢж…Ӣд№ӢиӘҝжҹҘеҲҶжһҗиҲҮз ”з©¶гҖҒеҚ”еҠ©й…’駕еҸ—е®іиҖ…иҲҮ家еұ¬д№Ӣжі•еҫӢй—ңжҮ·дәӢй …зӯүпјҢз©ҚжҘөйҷҚдҪҺ酒駕еҚұе®іпјҢзӮәеңӢдәәдәӨйҖҡе®үе…ЁиҲҮе®үе®ҡзӨҫжңғзӣЎдёҖд»ҪеҝғеҠӣгҖӮ

жң¬жңғж¶ҲжҒҜ

2021гҖҺ酒駕йҳІеҲ¶е°ҲйЎҢз ”иЁҺжңғ-

иҮәеҚ—е ҙгҖҸ ең“ж»ҝжҲҗеҠҹ

иҮәеҚ—еёӮеәңе…Ёе“ЎеӢ•иө·дҫҶпјҢз©ҚжҘөж”№е–„иҮәеҚ—酒駕зҸҫжіҒ гҖӮ

|

|

йҮ‘й–Җй…’е» жҺӣзҫҠй ӯиіЈзӢ—иӮү

и®ҠзӣёжӢӣеӢҹгҖҢж Ўең’й…’дҝғеӨ§дҪҝгҖҚ

йӮҖдҪ жҲҗзӮәгҖҢ(й…©) еҶҘгҖҚж—Ҙд№ӢжҳҹпјҒ?

й…’зІҫ公然йҖІе…Ҙж Ўең’иҚјжҜ’еӯёеӯҗ

иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғж–°иҒһзЁҝ110.03.31

йҮқе°ҚйҮ‘й–Җй…’е» д»ҘжӢӣеӢҹеӨ§еӯёз”ҹж“”д»»гҖҢж Ўең’еӨ§дҪҝгҖҚиЁ“з·ҙжҲҗзӮәгҖҢй…©гҖҚж—Ҙд№ӢжҳҹпјҢеҸҜзҚІеҫ—й…’е“Ғд№ӢиҙҠеҠ©зӯүпјҢеӨ§иҲүйҖІе…ҘеӨ§еӯёж Ўең’пјҢеј•зҷјеҗ„з•ҢиҲҮ家長еҸҚе°ҚпјҢиҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғеҹә於酒駕йҳІеҲ¶еҸҠз¶ӯиӯ·йқ’е№ҙеӯёеӯҗе®үе…Ёз«Ӣе ҙпјҢйҮқе°ҚйҮ‘й–Җй…’е» зӮәдәҶиІ©е”®еҲ©зӣҠпјҢе°Үй…’зІҫйЈІж–ҷе…Ҙдҫөеҗ„еӨ§еӯёпјҢзҗҶдәӢй•·йҷіе–¬зҗӘж•ҷжҺҲиЎЁзӨәеҡҙжӯЈжҠ—иӯ°дёҰе‘јзұІеҗ„з•ҢпјҢе°Өе…¶ж•ҷиӮІйғЁиҲҮеҗ„еӨ§еӯёж Ўй•·пјҢе…ұеҗҢиҰҒжұӮпјҡ1. йҮ‘й–Җй…’е» з«ӢеҲ»ж’ӨйҠ·е…¶жҙ»еӢ•пјӣ2.еҡҙж јзҰҒжӯўж Ўең’йҠ·е”®й…’зІҫйЈІж–ҷпјӣ3. еҡҙж јзҰҒжӯўеӯёз”ҹ酒駕гҖӮ

|

|

2021гҖҺ酒駕йҳІеҲ¶е°ҲйЎҢи¬ӣеә§-

иҮәеҚ—е ҙгҖҸй–Ӣж”ҫе ұеҗҚ

е°Ҳ家й–Ӣи¬ӣ

дәәзҰҚзҡ„з—ӣиӢҰжӣҙз”ҡж–јеӨ©зҒҪ—жҚҗж¬ҫжҳҜиЎЁйҒ”ж„ҹеҗҢиә«еҸ—зҡ„й—ңеҝғ

йҷіе–¬зҗӘ иҮәзҒЈй…’駕йҳІеҲ¶зӨҫжңғй—ңжҮ·еҚ”жңғзҗҶдәӢй•·гҖҒзІҫзҘһ科йҶ«её«е…јд»»ж•ҷжҺҲ

еӣ зӮәжӯҰжјўиӮәзӮҺз–«жғ…пјҢз·Ҡз№ғдәҶдёҖе№ҙеӨҡзҡ„еҸ°зҒЈдәәпјҢе°ұеңЁзӮәдәҶжҳҜеҗҰиҰҒжү“AZз–«иӢ—зҢ¶иұ«дёҚжұәзҡ„жҷӮеҖҷпјҢеұ…然зҷјз”ҹеӨӘйӯҜй–Јиҷҹ408ж¬ЎзҒ«и»ҠдәӢж•…пјҢжӯ»еӮ·и¶…йҒҺ250дәәпјҢд»Өдәәж„ҹеҲ°й©ҡеҡҮиҲҮйӣЈйҒҺпјҢдёҰдё”иӯҰиҰәеңЁеҸ°зҒЈйҖЈйҗөи·ҜдәӨйҖҡйғҪдёҚеӨӘе®үе…ЁгҖӮ

еңЁе·Ій–ӢзҷјеңӢ家дёӯпјҢйҒ“и·ҜдәӢж•…еӮ·е®ідёҚжңғеҮәзҸҫеңЁеҚҒеӨ§жӯ»дәЎеҺҹеӣ дёӯпјҢиҖҢжҳҜжңӘй–ӢзҷјеңӢ家зҡ„еҚҒеӨ§жӯ»еӣ д№ӢдёҖгҖӮжұ—йЎҸзҡ„жҳҜпјҢеҸ°зҒЈзҡ„еҚҒеӨ§жӯ»дәЎеҺҹеӣ зҡ„第е…ӯеҗҚпјҢеұ…然жҳҜдәӢж•…еӮ·е®іиҮҙжӯ»пјҢ жҜ”иЁұеӨҡдҪҺ收е…Ҙзҡ„еңӢ家йӮ„иҰҒеҡҙйҮҚгҖӮ

д»Ҙ2018е№ҙзӮәдҫӢпјҢеҸ°зҒЈе…Ёе№ҙдәӢж•…еӮ·е®іиҮҙжӯ»жңү6,846дәәпјҢе…¶дёӯи»ҠзҰҚжӯ»дәЎдәәж•ёжҳҜ2,780дәәпјҢдҪ”дәӢж•…еӮ·е®іжӯ»дәЎдәәж•ёзҡ„40%гҖӮдәӢеҜҰдёҠпјҢйҷӨдәҶ1948е№ҙзҡ„дәӢж•…иҲҮ2018е№ҙзҡ„жҷ®жӮ з‘ӘеҲ—и»Ҡи„«и»ҢдәӢж•…д№ӢеӨ–пјҢеҸ°зҒЈзҡ„йҗөи·ҜйҮҚеӨ§дәӢж•…дёҰдёҚеёёиҰӢгҖӮ

зӮәд»ҖйәјйҖҷж¬ЎеӨӘйӯҜй–Јиҷҹ408ж¬ЎзҒ«и»ҠдәӢж•…пјҢи®“иЁұеӨҡдәәж„ҹеҲ°й©ҡеҡҮиҲҮйӣЈйҒҺпјҹ

дё»иҰҒзҡ„зҗҶз”ұжҳҜпјҢдёҖж¬Ўзҡ„жӯ»еӮ·дәәж•ёи¶…йҒҺдёҖиҲ¬дәәзҡ„еҝғзҗҶиІ иҚ·гҖӮйҖҷзЁ®еңЁз–«жғ…з·Ҡз№ғзҡ„當дёӢпјҢдәәзӮәеӣ зҙ е°ҺиҮҙзҡ„жӯ»еӮ·зҒҪйӣЈпјҢжүҖеј•зҷјдёҖиҲ¬еӨ§зңҫзҡ„й©ҡеҡҮиҲҮйӣЈйҒҺзҡ„ж„ҹиҰәпјҢжҜ”иө·еӨ©з„¶зҒҪе®іе°ҺиҮҙзҡ„зҒҪйӣЈпјҢжҒҗжҖ•жңүйҒҺд№ӢиҖҢз„ЎдёҚеҸҠгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиӘӘпјҢеҫһеҗ„зЁ®еӘ’й«”зңӢеҲ°жҲ–иҒҪеҲ°е ұе°ҺпјҢдҪҝдёҖиҲ¬ж°‘зңҫпјҢз”ўз”ҹдёҖзЁ®ж„ҹеҗҢиә«еҸ—зҡ„еҝғзҗҶеүөеӮ·еҸҚжҮүгҖӮйҖҷжЁЈзҡ„еҸҚжҮүиҲҮеӨ§и…Ұе„ІеӯҳеүөеӮ·гҖҒжҒҗжҮјиҲҮе®іжҖ•зӯүжғ…з·’зҡ„иЁҳжҶ¶й«”пјҚжқҸд»Ғж ёпјҚеҸ—еҲ°еҲәжҝҖжңүй—ңгҖӮе°Қж–јдёҖиҲ¬ж°‘зңҫпјҢйҖҷжЁЈзҡ„еҝғзҗҶеҸҚжҮүйҖҡеёёдёҚжңғеҲ°йҒ”з–ҫз—…зҡ„зЁӢеәҰпјҢдҪҶд№ҹжҳҜйңҖиҰҒдёҖй»һжҷӮй–“дҫҶз·©и§ЈгҖӮ

еӨӘйӯҜй–Јиҷҹ408ж¬ЎзҒ«и»ҠдәӢж•…пјҢжӯ»еӮ·и¶…йҒҺ250дәәпјҢд»Өдәәж„ҹеҲ°й©ҡеҡҮиҲҮйӣЈйҒҺгҖӮ

з”ЁжҚҗж¬ҫдҫҶиЎЁйҒ”й—ңеҝғпјҢжҳҜеҸ°зҒЈдәәзҡ„иүҜе–„жң¬иіӘиҲҮж„ҹеҗҢиә«еҸ—зҡ„зңҹиӘ еҸҚжҮүпјҢеҖјеҫ—йј“еӢөиҲҮж”ҜжҢҒпјҢйҖҷиҲҮеңЁиҘҝж–№ж–ҮеҢ–иЈЎпјҢзҚ»дёҠдёҖжқҹй®®иҠұпјҢжҲ–й»һдёҠдёҖж №и ҹзҮӯпјҢж„Ҹзҫ©жҳҜе®Ңе…ЁзӣёеҗҢзҡ„гҖӮжөҒж–јеҸЈж°ҙд№ӢзҲӯпјҢе®Ңе…ЁжІ’жңүеҝ…иҰҒгҖӮ

йҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢдёҖиҲ¬еӨ§зңҫе°Қж–јдәӢж•…зҡ„еҺҹеӣ пјҢд№ҹдёҖе®ҡе……ж»ҝжҖЁжҮҹжҲ–еҘҪеҘҮзҡ„еҝғзҗҶгҖӮзү№еҲҘжҳҜеј•иө·дәӢж•…зҡ„зҠҜзҪӘе«Ңз–‘дәәпјҢеҲ°еә•д»–жҳҜз”ҡйәјжЁЈзҡ„дәәпјҹжҲҗй•·иғҢжҷҜиҲҮ家еәӯиҲҮе©ҡ姻з”ҹжҙ»зӢҖжіҒжҳҜз”ҡйәјпјҹзӨҫдәӨдәәйҡӣй—ңдҝӮиҲҮ經жҝҹзӢҖжіҒеҰӮдҪ•пјҹжҳҜеҗҰжңүйЈІй…’жҲ–дҪҝз”ЁжҜ’е“Ғзҡ„зҝ’ж…ЈпјҹжҳҜеҗҰжңүзҠҜзҪӘзҡ„еүҚ科пјҹйҖҷеҖӢдәәжҳҜеҗҰжҖ§ж јеҒҸе·®пјҢжҲ–еҸӘжҳҜдёҖеҖӢиЎҢдәӢйӯҜиҺҪгҖҒиЎқеӢ•гҖҒдёҚиЁҲеҫҢжһңзҡ„дәәпјҹйҖҷйғҪйңҖиҰҒжӘўиӘҝе–®дҪҚиӘҝжҹҘпјҢйӮ„еҺҹдәӢж•…зҡ„зңҹзӣёпјҢд»Ҙж’«ж…°дәәеҝғгҖӮ

йӣ–然иҝ‘е№ҙдҫҶпјҢеҸ°зҒЈзҡ„зӨҫжңғиҲҮ經жҝҹжҢҒзәҢзҡ„з№ҒжҰ®зҷјеұ•пјҢдҪҶжҳҜдәӨйҖҡдәӢж•…еӮ·е®іпјҢжІ’жңүйҡЁи‘—ж”№е–„иҖҢжёӣе°‘пјҢеҸҚиҖҢжҳҜеңЁеўһеҠ дёӯгҖӮж”ҝеәңйңҖиҰҒжҲҗз«Ӣзү№еҲҘе°Ҹзө„пјҢе…ЁеҠӣз ”иӯ°жңүж•Ҳзҡ„йҳІжІ»жҺӘж–ҪпјҢд»Ҙдҝқиӯ·жүҖжңүз”Ёи·Ҝдәәзҡ„е®үе…ЁгҖӮ

еӮҷиЁ»пјҡжң¬ж–ҮеҲҠијүж–јиҮӘз”ұи©•и«–з¶І-иҮӘз”ұй–Ӣи¬ӣ

(https://talk.ltn.com.tw/ article/breakingnews/3493601 )

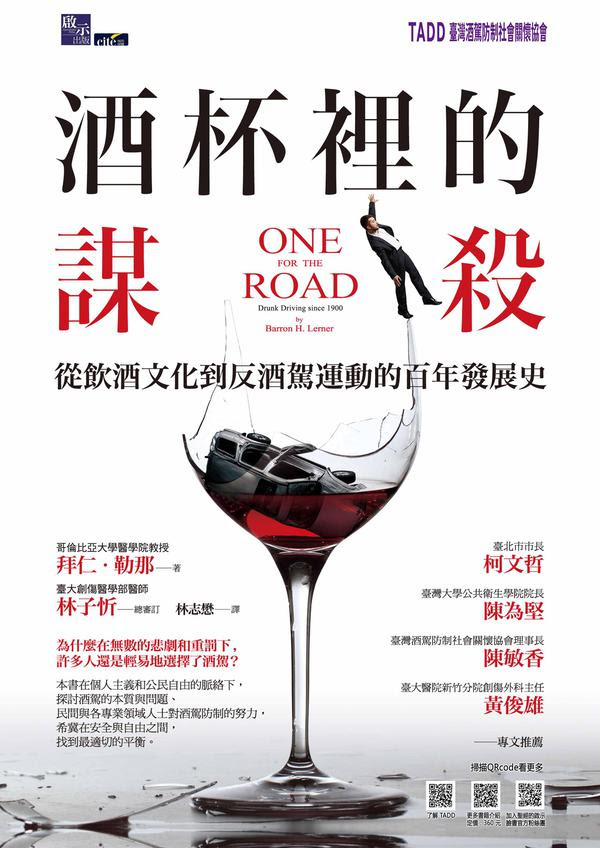

й…’жқҜиЈЎзҡ„и¬Җж®ә

зҷјзҸҫ酒駕

еҰӮжһңиЁҺи«–зҡ„жҳҜе–қй…’зҡ„дәәеҸҜиғҪеӮ·е®іиҮӘе·ұпјҢжҳҜеҸҜд»ҘеӨ§и«Үй…’зІҫжҲҗзҷ®жҳҜзЁ®з—…гҖҒйҒ©еәҰйЈІй…’зҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјӣдҪҶиҰҒжҳҜеӮ·еҸҠж—ҒдәәпјҢиӘӘйҖҷдәӣжңүд»Җйәјз”Ёпјҹ йҖҷеҸҜдёҚжҳҜдёҖеҖӢеӯёиЎ“е•ҸйЎҢгҖӮе»ўйҷӨзҰҒй…’д»ӨдёҚд№…еҫҢжүҖзҙҜз©Қзҡ„иіҮж–ҷйЎҜзӨәпјҢй…’йЎһи¶ҠдҫҶи¶Ҡе®№жҳ“еҸ–еҫ—пјҢ酒駕е•ҸйЎҢеҠ йҖҹжғЎеҢ–гҖӮд»ҘиҠқеҠ е“ҘзӮәдҫӢпјҢ

йӮЈйәјпјҢйҖҷеҖӢзӨҫжңғиҰҒжӢҝй…’йҶүй–Ӣи»Ҡзҡ„йӮЈдәӣдәәжҖҺйәјиҫҰе‘ўпјҹжҹҗзЁ®зЁӢеәҰдёҠиҰҒзңӢжҳҜиӘ°еңЁй…’駕иҖҢе®ҡгҖӮеӨ§й«”дёҠпјҢйҮқе°ҚйӮЈдәӣж—ўе–қй…’еҸҲй–Ӣи»Ҡзҡ„дәәпјҢ已經еҮәзҸҫе…©зЁ®дёҚеҗҢзҡ„еҲҶйЎһж–№ејҸгҖӮдёҖзЁ®жҳҜеҚҖеҲҘй…’зІҫжҲҗзҷ®е’ҢжүҖи¬ӮжҮүй…¬йЈІй…’пјҢеҸҰдёҖзЁ®жҳҜеҚҖеҲҘзҲӣйҶүеҰӮжіҘе’ҢзЁҚзЁҚеӨұиғҪзҡ„駕й§ӣпјҢйҖҷдәӣеҲҶйЎһд№Ӣй–“жңүжҹҗзЁ®зЁӢеәҰзҡ„й—ңиҒҜгҖӮе°Ҳ家еҖ‘зӣёдҝЎпјҢй…’зІҫжҲҗзҷ®иҖ…жҜ”ијғеҸҜиғҪе–қеҫ—еҫҲйҶүпјҢиҖҢжҮүй…¬йЈІй…’еүҮжҳҜгҖҢйҷ¶йҷ¶з„¶гҖҚиҖҢе·ІпјҢдёҚйҒҺд№ҹдёҚжҳҜжҜҸж¬ЎйғҪеҰӮжӯӨгҖӮ

д»”зҙ°дҫҶзңӢзҡ„и©ұпјҢ1930е№ҙд»ЈеҮәзҸҫзҡ„еҸҚ酒駕用иӘһжҳҜдёҚжҺҘеҸ—д»»дҪ•дёҖдёҒй»һзҡ„й…’еҫҢ駕й§ӣгҖӮгҖҠжҙӣжқүзЈҜжҷӮе ұгҖӢеҜ«йҒ“пјҡгҖҢжҺҢжҺ§жұҪи»Ҡж–№еҗ‘зӣӨзҡ„йҶүй¬јпјҢе·®дёҚеӨҡе°ұе’Ңеј•дҝЎй»һзҮғзҡ„дёҖ綑зӮёеҪҲдёҖжЁЈе®үе…ЁгҖӮгҖҚгҖҢ жүҚеүӣе–қйҒҺй…’зҡ„дәәжІ’дёҖеҖӢжҳҜе®үе…Ёзҡ„駕й§ӣгҖӮгҖҚ еҠ е·һй«ҳйҖҹе…¬и·Ҝе·ЎиӯҰйҡҠйҡҠй•·еҰӮжӯӨиЎЁзӨәгҖҗиЁ»18гҖ‘гҖӮе„ҳз®Ўж–Ҫж јиҳӯе’Ңе…¶д»–йҖ й…’е•ҶеҶҚдёүеҸ®еҡҖдёҖиҲ¬й§•й§ӣдәәйЈІй…’иҰҒйҒ©йҮҸпјҢдҪҶйӮЈдәӣжұәе®ҡе–қе®Ңй–Ӣи»Ҡзҡ„дәәжІ’йҖҷеҖӢжү“з®—гҖӮ ж–Ҫж јиҳӯеңЁ1935е№ҙжҺЁеҮәзҡ„дёҖзі»еҲ—зҡ„е»Је‘ҠеҖЎе°ҺгҖҢжӣҙе®үе…ЁгҖҒзҘһеҝ—жӣҙжё…йҶ’зҡ„駕й§ӣиЎҢзӮәгҖҚпјҢиӘһж°Је …е®ҡең°е®ЈиЁҖгҖҢй…’зІҫиҲҮжұҪжІ№дёҚдёҰеӯҳгҖҚгҖӮд№ӢеҫҢзҡ„е»Је‘ҠеҶҚж¬ЎйҮҚз”іпјҡгҖҢжӯӨдёҖдҝЎеҝөеҝ…й ҲеҲҶдә«зөҰпјҢжҜҸдёҖдҪҚи®Җе ұзҡ„дәәиҲҮжҜҸдёҖдҪҚ駕й§ӣи»Ҡијӣзҡ„жңүиӯҳд№ӢеЈ«гҖӮгҖҚгҖҗиЁ»19гҖ‘

гҖҗиЁ»17гҖ‘"Hard Liquor Advertising,"Los Angeles Times,November 6,1934,A4.еҸҰиҰӢ"More Drunk Drivers,"Los Angeles Times,March 15,1934,A4.

гҖҗиЁ»18гҖ‘"Drunk Driving," Los Angeles Times,January 3,1932,A4;"More Drunk Drivers,"A4.

гҖҗиЁ»19гҖ‘"To Fight Tipsy Driving," New York Times,May 27,1939;Robert Alden,"Advertising:Seagram's Drive Is Disarming," New York Times,June 12,1960,188.

й—ңеҝғ酒駕ж¶ҲжҒҜ

иҝҪи№Ө酒駕新иҒһ

жҚҗж¬ҫйҳІеҲ¶й…’駕